Nioghalvfjerdsfjorden sembra una parola scritta a caso da un bambino sulla tastiera del computer di casa, di quelle che si escono fuori mentre si gioca a fare gli impiegati come mamma o papà.

In realtà, è una parola islandese, o meglio: è un nome proprio. Di un ghiacciaio della Groenlandia, per la precisione. Uno dei tanti posti che probabilmente non si sarebbero mai sentiti nominare se non fosse per un fatto capitato nell’autunno del 2020.

Lo scorso settembre, infatti, è dal ghiacciaio Nioghalvfjerdsfjorden che si è staccato un blocco di ghiaccio grande quando Parigi. Un gigantesco iceberg, proprio così.

Le cause sono, manco a dirlo, da ricondurre al Global Warming. È una di quelle notizie che riempiono le code dei telegiornali, lasciano lo spazio dell’indignazione nei primi secondi pur apparendo lontanissime e vengono anche dimenticate senza conseguenze apparenti. Un po’ come tutto ciò che riguarda il riscaldamento globale.

Cosa c’entra tutto questo con il Purpose, le aziende e le nuove tendenze?

La risposta sta nel definire l’origine del fenomeno: perché la necessità di identificare un Purpose è sì evidente, ma non si può comprendere fino in fondo se non si comprende il “perché” oggi sia così di stretta attualità.

E no, non può bastare dire “i consumatori ce lo chiedono”. Per capirlo fino in fondo, bisogna capire da dove nasce il bisogno di dare alle aziende uno scopo.

Rimuovere come forma di controllo

Torniamo per un attimo al cambiamento climatico. Il rumore che fa un iceberg grande quanto una capitale europea è diverso da quello di uno scarico di automobile inutilmente in movimento o una bottiglietta di plastica abbandonata in spiaggia.

Il peso specifico è lo stesso, però, se consideriamo che entrambi i fenomeni si possono ricollegare a una stessa matrice, ossia il modello di sviluppo che il mondo, o meglio, una parte del pianeta, si è dato.

Il fenomeno del riscaldamento globale infatti, pur ostracizzato da una certa corrente di pensiero definita negazionista, da più parti è indicato come un fenomeno fortemente correlato all’azione umana e anzi, causato dalla stessa. Ed è evidente che molto c’entri come e quanto produciamo e consumiamo.

Questa consapevolezza, però, non ha sembrato generare, almeno fino ad oggi, un mutamento nei comportamenti delle persone. Anzi, si potrebbe tranquillamente dire che le persone abbiano continuato a comportarsi come se il problema non ci fosse.

Certamente, alcuni potrebbero condividere l’opinione che tutto sia frutto di un normale processo trasformativo del nostro pianeta. Questa posizione però è notoriamente minoritaria e non condivisa dalla maggioranza della comunità scientifica.

Su questo punto è interessante leggere una riflessione pubblicata già nel 2014 da Stefano Caserini, docente del Politecnico di Milano, contenuta in un paper da titolo “I cambiamenti climatici: la sfida del XXI secolo“.

Nella pubblicazione, un po’ datata ma ancora attuale, si può leggere una riflessione puntuale sulla percezione del problema “riscaldamento globale”, un fenomeno che si sta manifestando da almeno un secolo e negli ultimi trent’anni ha paurosamente accelerato.

“La lentezza del cambiamento e i messaggi tra loro dissonanti veicolati dai mass media generano una sensazione di impotenza diffusa, se non paralisi: l’utente-spettatore che ascolta gli scienziati contrapporsi sullo schermo non sa più a chi credere e su quale base agire; percepisce l’aleatorietà e discutibilità di ogni posizione scientifica e non sa reagire, né ha spesso gli strumenti e le competenze per discernere e farsi un’idea propria su temi così complessi, anche perché spesso non arricchisce il suo sapere con contributi culturali non provenienti dalla televisione.”.

Televisione, certo, ma non solo. Una decina di anni fa si era appena cominciato a parlare di filter bubble e simili. Oggi, però, non è più un concetto così vago, ed è noto che arricchire il proprio bagaglio culturale è azione che contempla inevitabilmente il coinvolgimento della sfera digitale, con il fenomeno di selezione a monte delle fonti che porta, com’è logico, la formazione di un’opinione viziata da preconcetti.

Il professor Caserini però non si limita a questo, e continua con un ulteriore elemento di riflessione, decisamente più interessante.

“Le percezioni soggettive possono solo parzialmente essere informative su un problema, quello del clima, caratterizzato da una grande inerzia temporale. La paura non sembra un fattore che porta ad un maggior coinvolgimento nelle azioni di mitigazione, e gli shock causati da eventi estremi non sembrano determinare necessariamente più consapevolezza. L’irregolarità del fenomeno e i fattori di disturbo rendono importante un’interpretazione non solo dei singoli eventi, magari basata su sensazioni individuali, temporanee, ma su una lettura globale dei processi in corso. Negli ultimi anni si è giunti a teorizzare, quale extrema ratio, una pedagogia delle catastrofi: paradossalmente, gli uomini potrebbero cambiare se e solo se colpiti direttamente da eventi altamente stressanti (ma non letali, o almeno non per tutti…), tali da costringerli a generare e ricercare nuovi apprendimenti, vere e proprie conversioni dei loro stili di vita e di pensiero sul pianeta. Una potente ristrutturazione cognitiva, insomma.“.

In altre parole, il cambiamento climatico non ci sta toccando ancora così direttamente da comprendere come ogni piccolo cambiamento nel nostro stile di vita può impattare sul risultato finale. Questo ci porta a non considerare che anche noi, nella nostra individualità, possiamo contribuire a fermare un fenomeno potenzialmente disastroso.

Possiamo impedire a mani nude e da soli che un iceberg si stacchi dal Nioghalvfjerdsfjorden? Teoricamente no. Praticamente, sì: basterebbe convincersi che è così.

Se infatti tutti capissimo che ogni nostro gesto è correlato a conseguenze più grandi, riusciremmo a orientare avvenimenti decisamente più grandi di noi.

È un problema epocale, si sa: se tutti facessero la propria parte. Il punto è che, cognitivamente, sembra che l’uomo non sia in grado di farlo.

Un po’ perché egoista, un po’ forse perché vittima di questo principio di rimozione.

Ci racconta in esclusiva Stefano Liberti, giornalista esperto di cambiamento climatico e autore di diversi libri sul tema, l’ultimo intitolato Terra Bruciata: “C’è un problema di tempo: si parla infatti del “Dobbiamo farlo per i nostri figli”, quando in realtà c’è un discorso di tempestività. Perché la raccontiamo così? Perché nel dibattito pubblico se ne parla con tempistiche più dilatate? Se si confronta ad esempio come ci siamo confrontati con la pandemia abbiamo una differenza abbastanza evidente. Ci sono due cose complementari: la percezione che siamo di fronte a qualcosa di “spazialmente” e “temporalmente” lontano, che sembra non riguardare noi ma riguardi altre latitudini, altri paesi, e che quindi non ci riguardi. Questo approccio non considera ad esempio l’interconnessione degli equilibri del pianeta. La seconda è che spesso si ha la percezione che il problema sia talmente grande che non possiamo avere soluzioni per risolverlo. Siccome è così grande lo sublimiamo, facciamo finta che non ci sia. Questo anche perché lo si racconta così, come un qualcosa di gigantesca, ed è un qualcosa che riguarda anche gli attivisti, che presentano il Global Warming come catastrofico. Immaginare che ci siano delle soluzioni per temperare e adattare il nostro mondo alla nuova situazione è vitale.“.

Fino ad oggi?

Credere nelle idee non è più così semplice

La risposta per opporsi a una trasformazione epocale, a un problema collettivo, a una sfida per il futuro sembrerebbe essere affidata a due diversi aspetti: alle istituzioni (governo, parlamento, rappresentanti del popolo) e conseguentemente alle ideologie che ne sostengono la gestione.

Se intervengono le entità chiamate a dare un indirizzo alle masse, teoricamente si dovrebbe ottenere un risultato.

Ciò non avviene se a mancare è la fiducia: e nelle istituzioni, così come nelle ideologie, si può dire che ce ne sia rimasta pochina.

Le ideologie sembrano essere morte, a fronte delle idee che invece ancora resistono, con conseguente vulnus gestionale. Scrive Daniele Fulvi su TheVision: “Ad essere scomparsa dai radar, dunque, non è l’impostazione dell’azione politica sulla base di valori etici, ma la buona politica che di tali valori si dovrebbe nutrire. Soprattutto nelle nuove generazioni, è molto forte l’urgenza di implementare una visione del mondo che si contrapponga a quella del capitalismo neoliberista, ormai in profonda crisi.“.

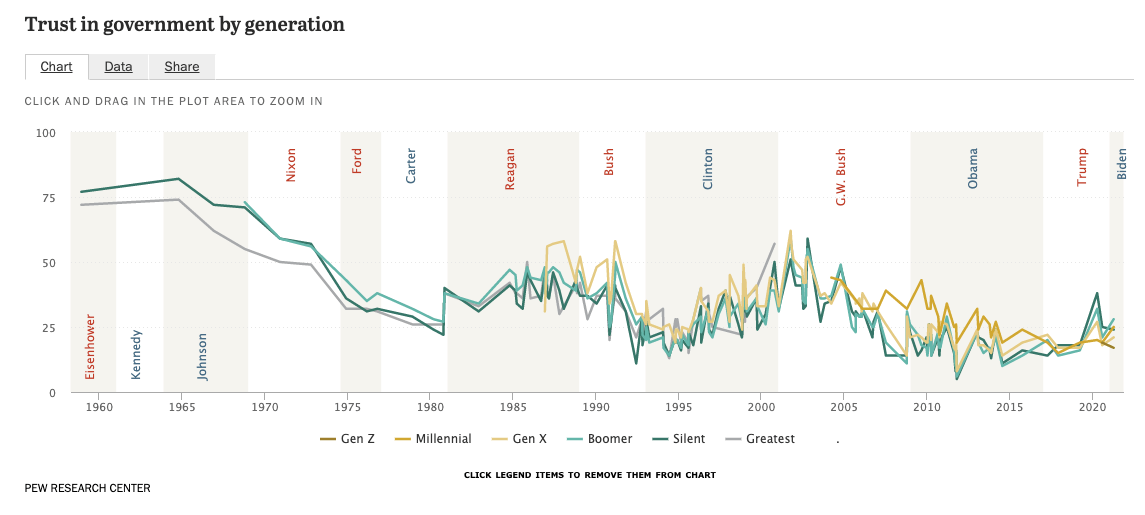

Una sensazione confermata anche dai dati.

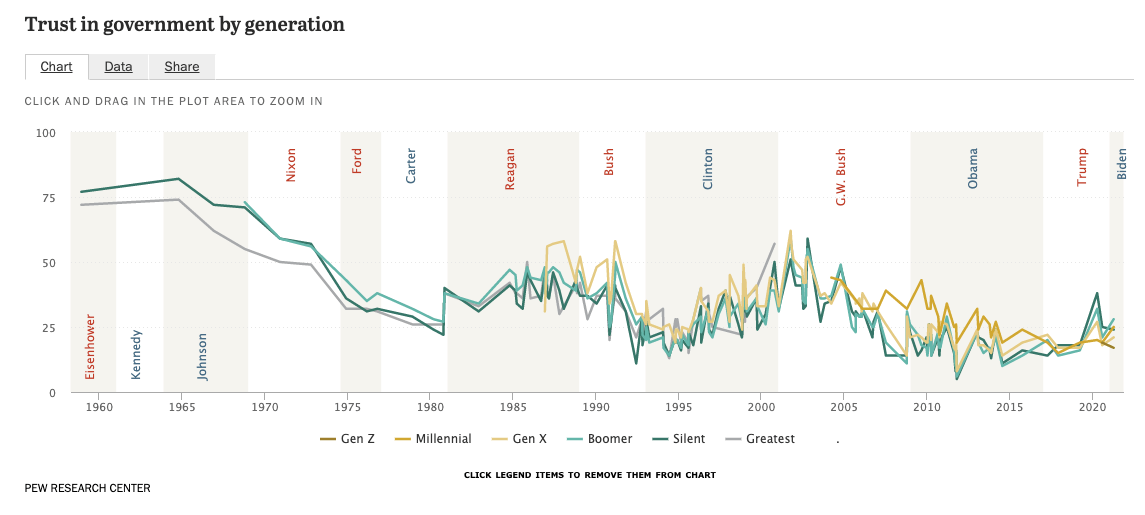

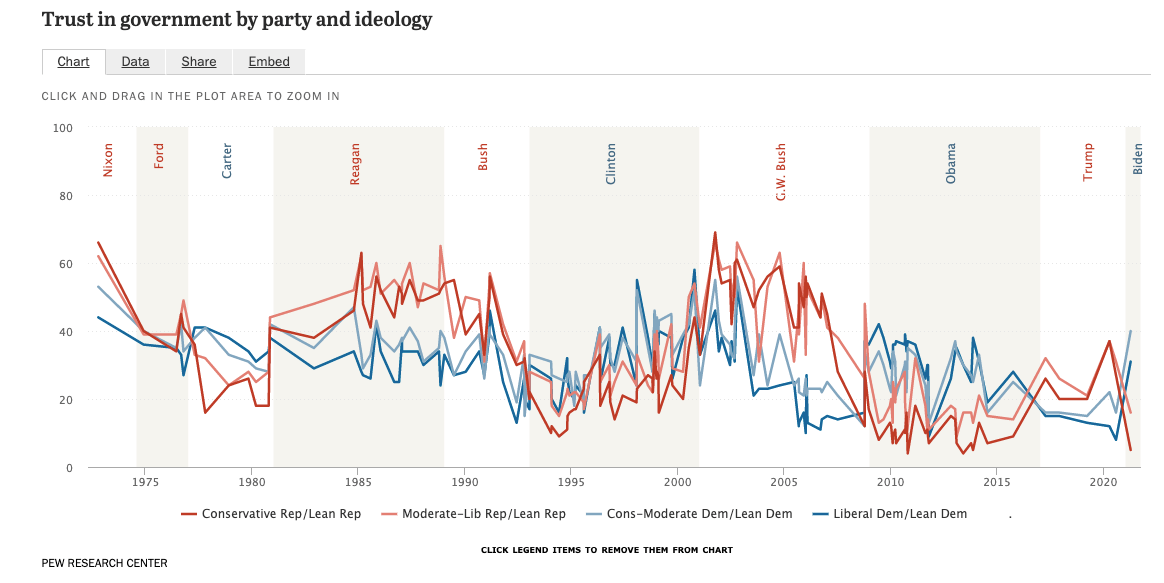

Secondo un’indagine pubblicata dal PEW Research Center, negli Stati Uniti dal secondo dopoguerra in avanti si è evidenziato un trend negativo particolarmente marcato nella fiducia dei cittadini verso il governo e verso gli organi che dovrebbero far riferimento per una sana vita pubblica: i partiti.

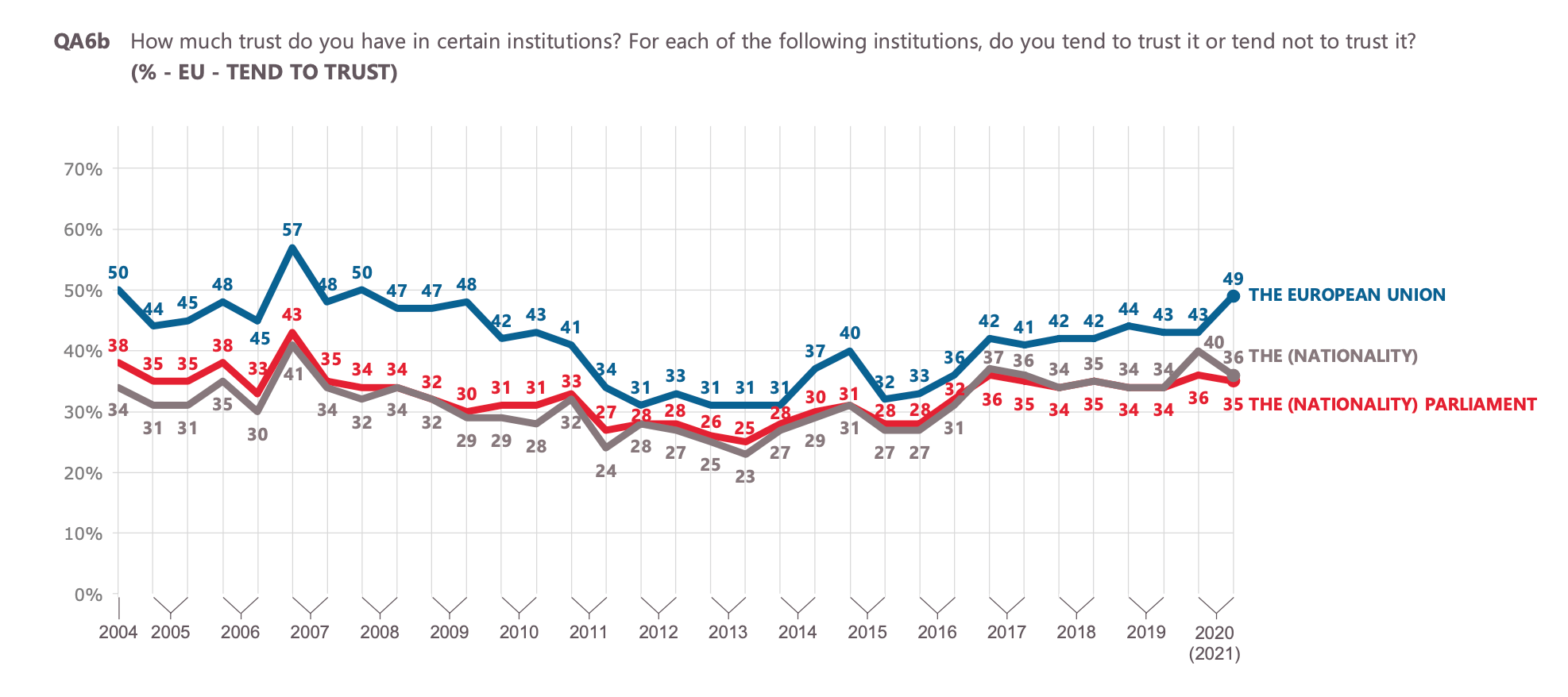

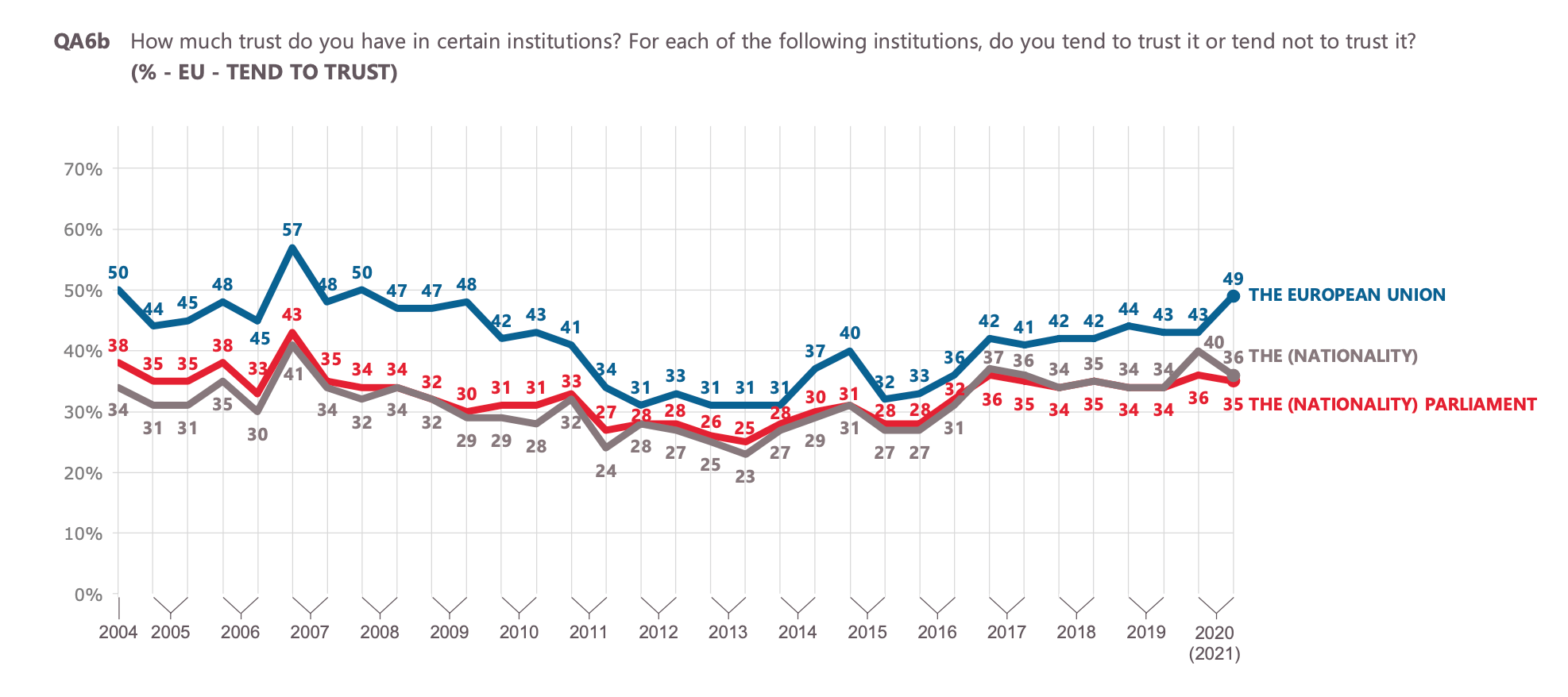

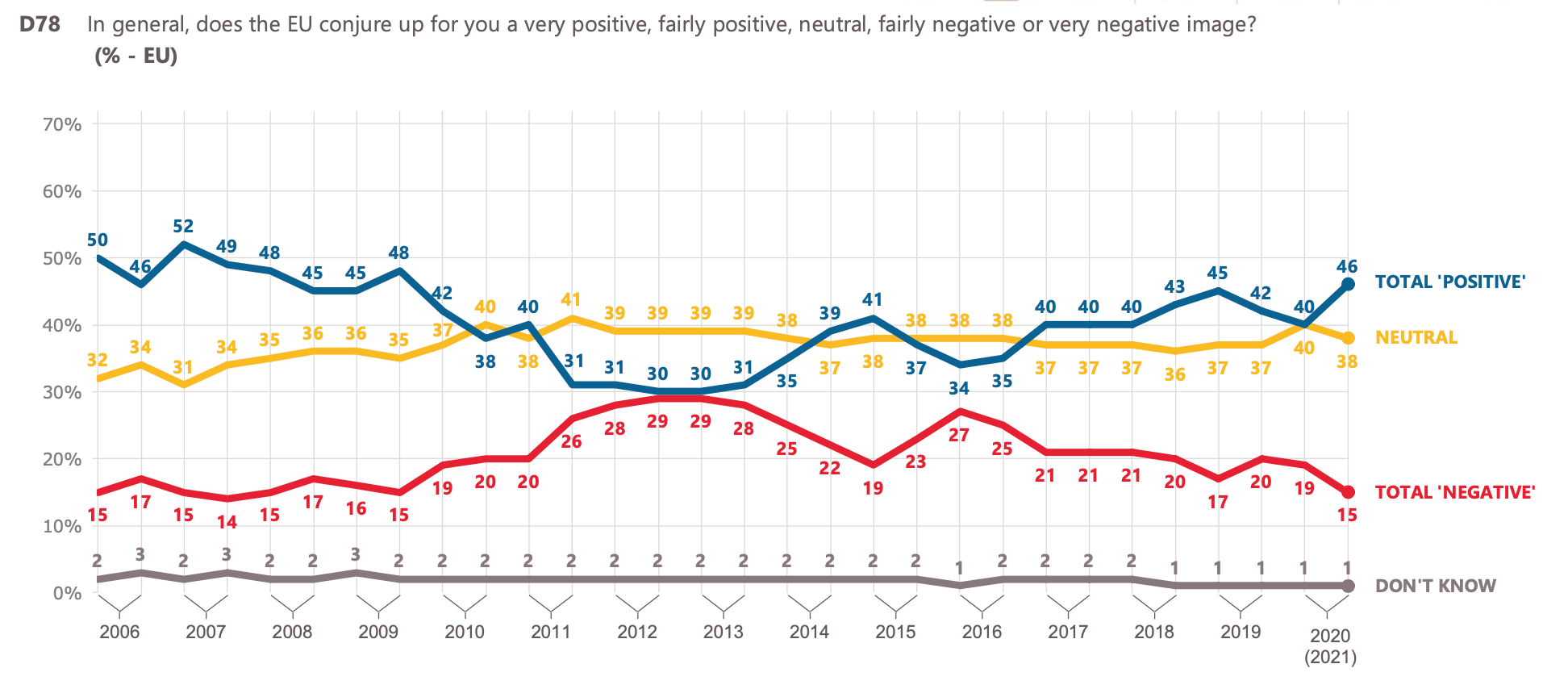

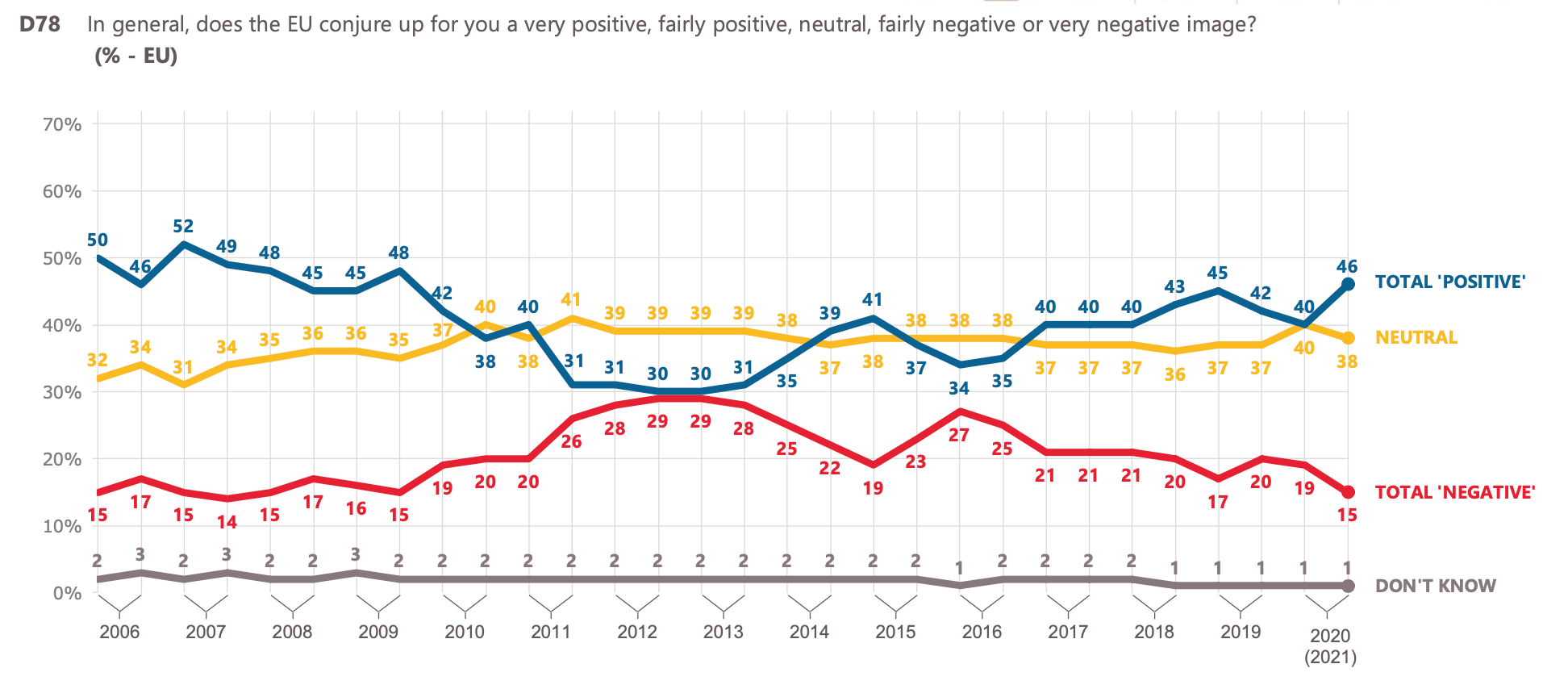

Non va meglio in Europa: secondo un’indagine svolta dalla Comunità Europea, negli ultimi quindici anni il legame soprattutto con le istituzioni nazionali sta deteriorandosi, lasciando spazio a un generale scetticismo in particolare verso quelle più vicine all’idea di democrazia e rappresentatività, il Parlamento.

A proposito della perdita di fiducia verso le ideologie, ci racconta Giorgio Triani, sociologo e docente di Comunicazione giornalistica e pubblicitaria presso l’Università di Parma, dove è anche coordinatore del master su Web communication e social media: “Il fenomeno orami della caduta verticale delle ideologie non comincia oggi. La fine delle Grandi Narrazioni era già stata annunciata da Francois Lyotard nel famoso saggio La condizione post moderna e da un decennio e più le consideriamo defunte. Morte. Dire però che le ideologie sono morte è una grossa inesattezza, per quanto efficace come immagine. Perché le ideologie non muoiono mai: si trasformano, cambiano. ma sono sempre pronte a riprendersi il loro posto, nella politica soprattutto. Ne di sinistra ne di destra come amano oggi dire in molti. Secondo il noto libro di Barthes, Miti d’Oggi è la più netta, ancorché nascosta e furba, forma di ideologia. D’altra parte le ideologie sono sistemi di valori, di credenze, attese, emozioni, paure e quant’altro. Diciamo che le ideologie, quelle che abbiamo ereditato dal secolo scorso sono in pausa, pronte però a riaccendersi. Credo si possa pronosticare che presto con la crisi epocale in corso ritorneranno prepotentemente in sella.”

E quindi, che si fa?

I CEO (e le aziende) come guida

In questo spazio vuoto comincia a intravedersi la ragione per cui, oggi, parliamo di Purpose.

Chi prende il posto delle istituzioni nel cuore delle persone? Chi sono gli organi preposti a lavorare per risolvere i grandi problemi del pianeta?

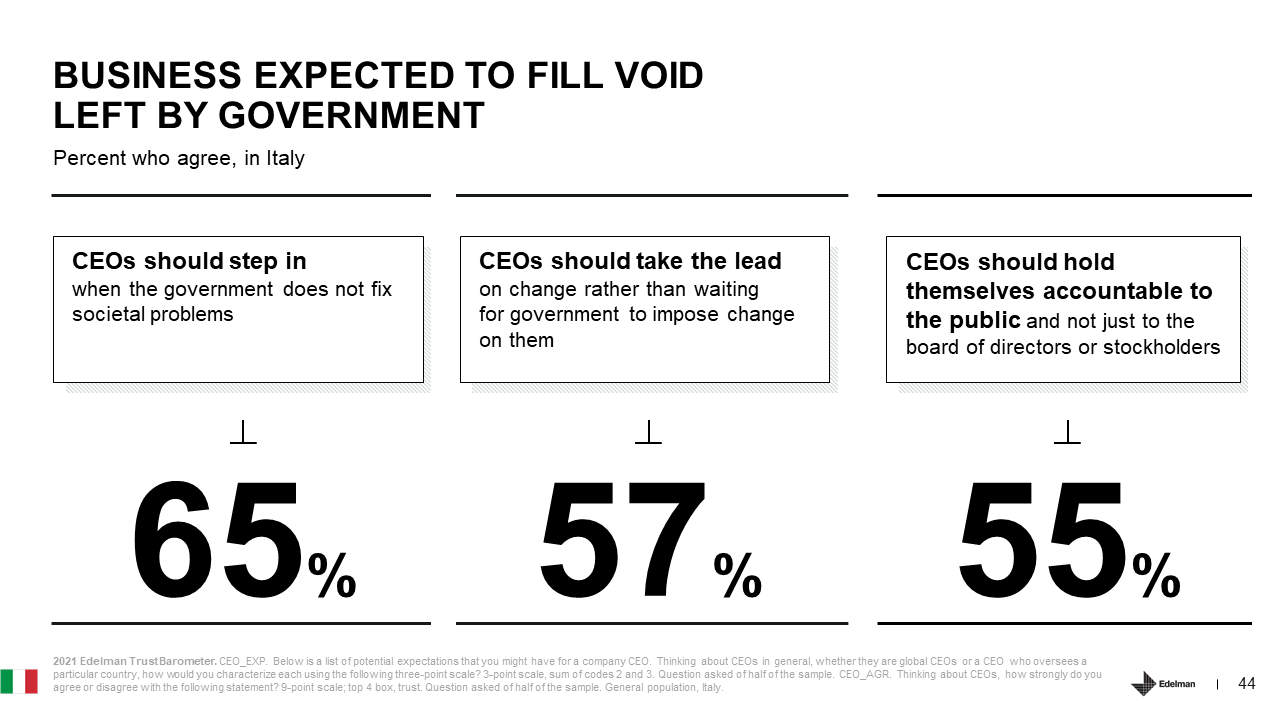

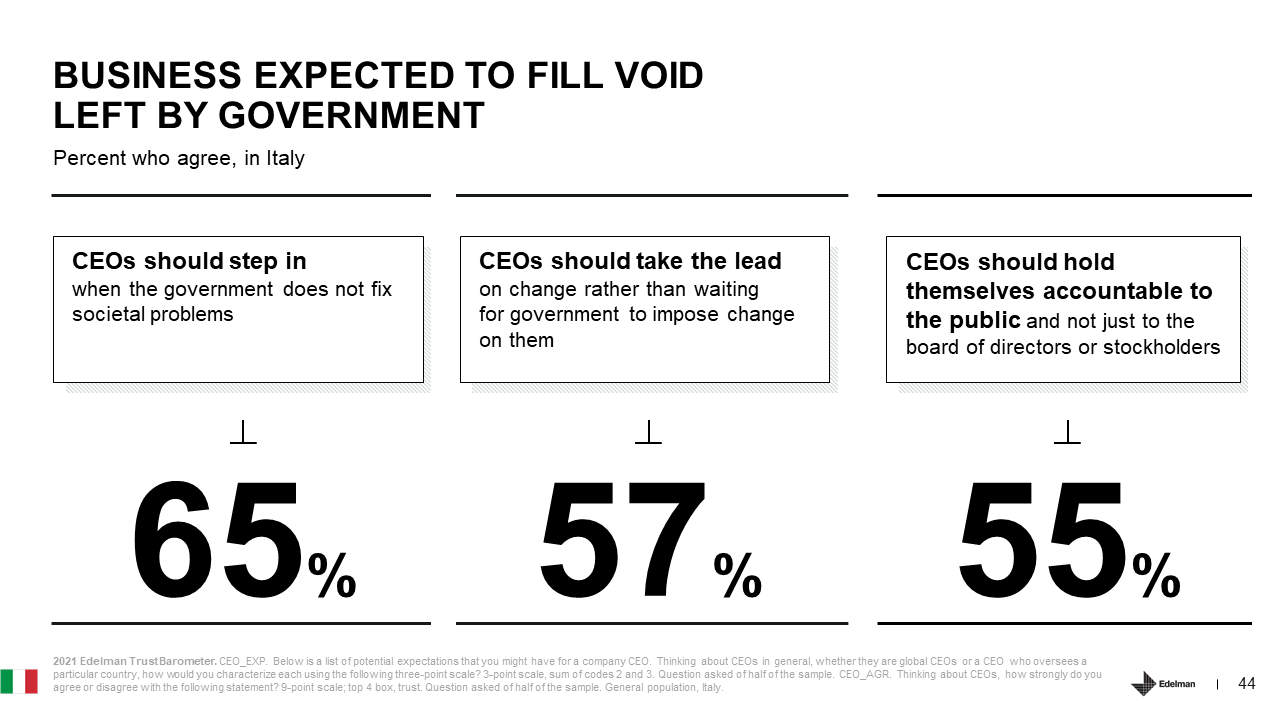

Secondo l’Eldeman Trust Barometer 2021, la risposta sta nel mondo del business.

L’indagine ci mostra dei dati molto interessanti, e un assunto che potrebbe diventare un mantra che riassume perfettamente il nostro tempo: le persone si aspettano che il business vada oltre il business.

Il 65% degli italiani afferma che le figure che dovrebbero assolvere il ruolo di problem solver quando il governo non riesce più ad agire per risolvere i problemi sociali sono i CEO.

Il 57% li indica come guida ideale per il cambiamento, a discapito dell’attesa del governo.

Infine, e questa è la notizia più interessante, il 55% crede che i CEO dovrebbero essere responsabili non solo nei confronti di consigli di amministrazione e degli stakeholder, ma anche nei confronti dell’opinione pubblica.

Perché questa fiducia?

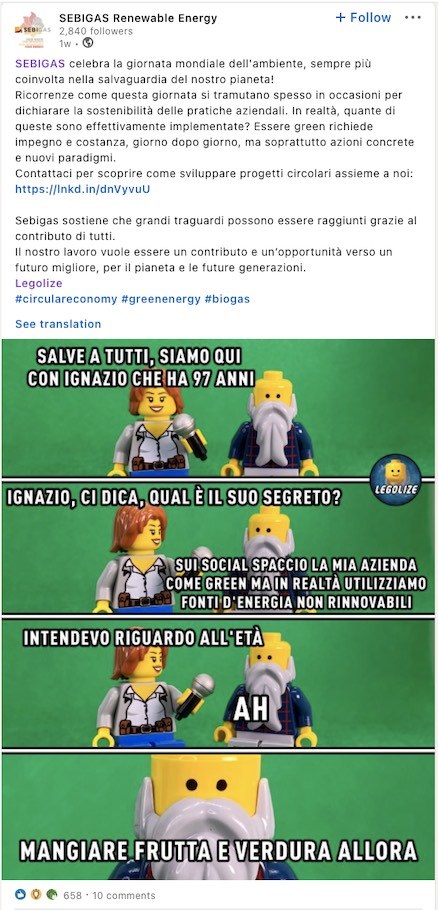

La tesi più attendibile sembra quella che indica la maggior attenzione spesa dalle aziende verso temi quali la sostenibilità, la collettività e l’etica: in altri termini, CEO e brand sono vittime della trasformazione (in positivo) che la consapevolezza di dover agire nel rispetto del contesto sociale, economico e ambientale ha comportato.

Pur limitandosi allo scenario italiano, c’è da scommetterci che queste statistiche siano coerenti con quelli europei e mondiali.

Un battito d’ali per cambiare il mondo: il Purpose è un incipit

Con Effetto Farfalla, secondo la Treccani, si indica “l’estrema sensibilità alle condizioni iniziali esibita dai sistemi dinamici non lineari. In altri termini, infinitesime variazioni nelle condizioni iniziali producono variazioni grandi e crescenti nel comportamento successivo dei suddetti sistemi“.

In una situazione di caos, ogni minima variazione può condurre a una trasformazione epocale.

Torniamo allora al tema con cui abbiamo cominciato il nostro articolo: evitare di lasciare una bottiglietta di plastica sulla spiaggia, o di prendere l’auto per percorrere 600 metri, può contribuire a non accrescere l’inquinamento degli oceani o allo scioglimento dei ghiacci del Nioghalvfjerdsfjorden in Groenlandia?

Se rimangono gesti isolati, no.

Ma le se le bottiglie che si evita di lasciare sulla spiaggia diventano cinque milioni, o si evita di prendere trecentomila auto per percorrere 600 metri, si può auspicare che sì, qualcosa possa cambiare.

Per le persone, che assolvono il ruolo di consumatori, diventa più semplice immaginare di smettere di comprare merce in plastica o prendere l’auto per tratti brevi se a consigliarlo è una marca che offre un’alternativa altrettanto soddisfacente, se sapranno che le proprie marche preferite scelgono a monte di cambiare per raggiungere quegli scopi.

Ad esempio, producendo packaging a basso impatto ambientale o proponendo vetture ibride io non faccio solo una scelta di mercato, ma anche etica.

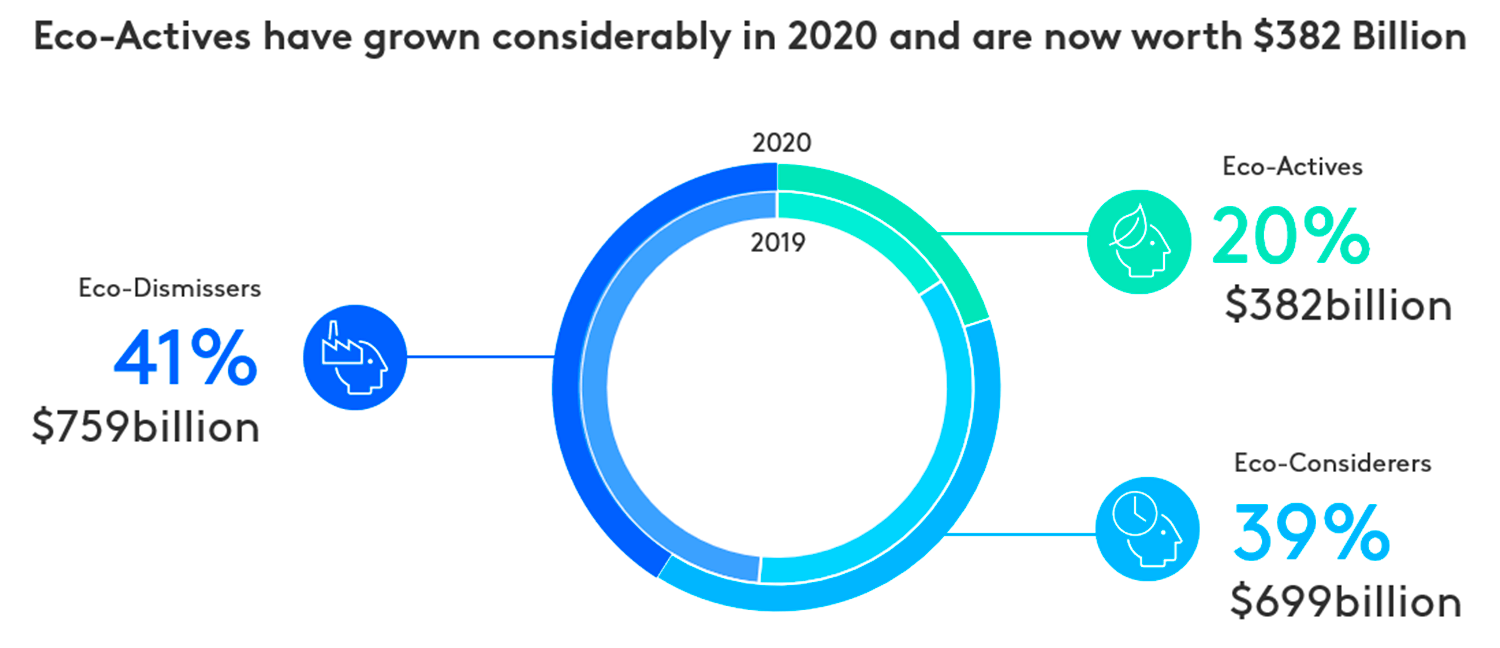

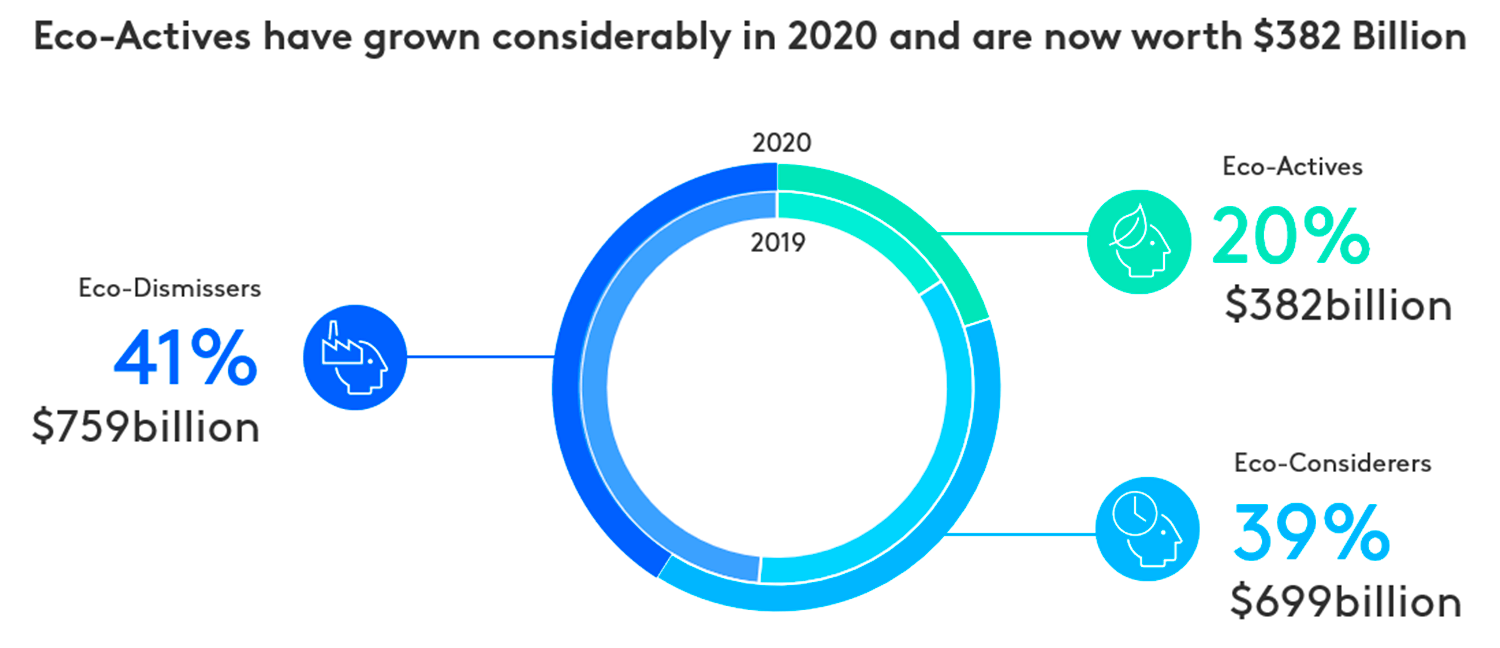

Secondo l’indagine effettuata da GFK nel novembre 2020 “Who Cares, who does”, questa tendenza si è accentuata nel New Normal, complice la pandemia che ha mostrato come la quotidianità potesse esser vissuta con modellizzazioni differenti.

Sempre rimanendo sul mercato italiano: il 30% dei consumatori evita i prodotti con imballaggi in plastica, il 36% non acquista più prodotti che impattano negativamente sull’ambiente, il 62% preferisce i brand che sono concretamente attenti all’ambiente.

Un piccolo gesto come l’acquisto di un prodotto invece di un altro diventa la testimonianza concreta che ognuno di noi sta facendo la propria parte: la cosa più importante, è che tutto questo può avvenire senza cambiare le nostre abitudini.

Ancora Giorgio Triani: “Sì, attualmente pare che il consumo e le marche abbiano preso il posto della politica e delle ideologie. Però è un a funzione vicaria, surrogata. Si sono infilate nel vuoto e lo hanno colmato. Personalmente credo che aziende e brand possano assolvere una funzione importante nell’orientare le persone. Ma lo possono e debbono fare nello specifico proprio. Ovvero sui temi (ideali) che ispirano le rispettive missioni aziendali, ma non pensando di diventare loro delle Chiese, dei Partiti. Per fare esempi Barilla può e deve proporre una cultura corretta del cibo, ma non pensare di potersi esprimere su tutto ( sul cambiamento climatico e sulle smart city) …il mondo che vorrei deve fermarsi alle Nastrine o agli spaghetti…… Per tutti vale la raccomandazione di attenersi al proprio stretto ambito, nel momento in cui si assumono posizioni non meramente merceologico“.

Evitando l’effetto “religione” che può portare l’individuo a deturpare l’effetto benefico di questa tendenza al consumo consapevole e “migliorativo”, possiamo pensare che l’Effetto Farfalla di cui parliamo possa generare in maniera totalmente automatica e sinergica un cambiamento che diventa evidente e si muova come una valanga, come scatenato da un’unica matrice di senso e frutto dell’unione di un’intelligenza collettiva, la community attorno alla marca, che si fa un tutt’uno con l’azienda che ispira il cambiamento.

Cosa che poteva succedere attorno a un movimento politico e di opinione, e che oggi si sviluppa quando andiamo al supermercato o finiamo nello shop online del nostro marchio preferito.

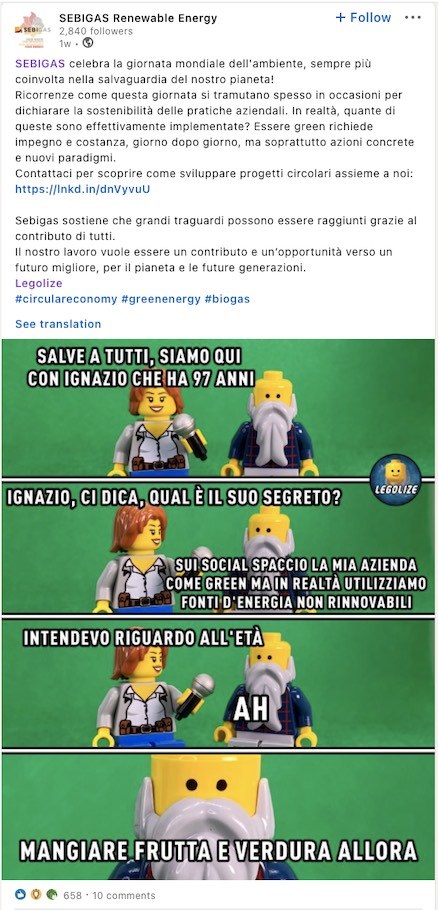

La campagna Adidas in partnership con Parley “Run for the Ocean” per la protezione degli oceani: la plastica raccolta torna in circolo sotto forma di scarpe. Un brand che “cambia la vita” e dà un senso alle persone.

La campagna Adidas in partnership con Parley “Run for the Ocean” per la protezione degli oceani: la plastica raccolta torna in circolo sotto forma di scarpe. Un brand che “cambia la vita” e dà un senso alle persone.

A confermare ciò, Stefano Liberti: “Le grandi aziende si stanno schierando, penso a Patagonia che fa operazioni che sono contrarie al proprio modello di business. Al di là del fatto che siano un B-Corp, loro sembrano genuinamente interessati ad affrontare i problemi che affliggono il clima, sembra anche più dei soggetti pubblici che devono mediare con i grandi centri di potere, le corporazioni, e diventa tutto un compromesso. Questa crisi però non è risolvibile con i compromessi, e bisogna schierarsi: anche perché alcuni interessi saranno sopraffatti, sia per mitigare le cause che per adattarsi agli effetti. Spesso si dice che il cambiamento passa dai comportamenti dei singoli e dei gruppi, che devono diventare sostenibili: il rischio che diventi un alibi per le decisioni che vanno prese, che vanno fatte le macropotenze come USA, Europa, Cina. Gli obiettivi sono difficili da raggiungere, per questo ci va un intervento possente. Lo stesso vale per i territori, la cui azione di adattamento richiede l’intervento dello Stato. Certo, i comportamenti che nascono dal consumo consapevole possono spingere la politica a essere più incisiva: il comportamento del singolo però sposta poco. Se però le aziende diventano driver di cambiamento qualcosa si può smuovere: è più facile comprare qualcosa in cui la soluzione è già integrata, che non cambiare le mie abitudini. Se c’è un’azienda che mi vende una bevanda in plastica riciclata e l’altra no, nn dovrò cambiare abitudini e certamente ci sarà un impatto.“”

Il Purpose è solo una logica conseguenza, una risposta al vuoto lasciato nelle persone per rispondere al loro bisogno di dare un senso alle cose.

Nel “Il Secolo Breve” tutto questo veniva assolto dalla forza delle ideologie, oggi dall’individualistico bisogno di soddisfare le proprie necessità che, finalmente, sembra non più essere fine a se stesso.

Chiaro che centrando il Purpose, un’azienda offre anche un senso alle cose che compie. Diventa più credibile. Attiva trasformazioni più credibili.

In termini narrativi: scrive l’incipit di una storia che diventerà a tutti gli effetti parte di tanti, e a cui tanti prenderanno parte.

Non sappiamo se sia positivo osservare come tutto questo venga generato dall’atavica incapacità dell’uomo di rinunciare a qualcosa (perché, comunque, rimane sempre il consumo il centro di tutto): sicuro non sia del tutto premiante per chi crede che l’umanità possa migliorarsi.

Certamente, se una marca può aiutare a combattere la xenofobia o la diffusione delle microplastiche, allora è comunque un qualcosa di positivo che può contribuire alla crescita collettiva.

Source: http://www.ninjamarketing.it/